Les puits de carbone bâtis visent à stocker du carbone dès la production. Ainsi, la construction devient une solution. À l’inverse des bâtiments traditionnels qui émettent massivement du CO₂. En outre, les puits de carbone bâtis cherchent à le capter, le stocker, et le conserver sur plusieurs décennies.

Les puits de carbone bâtis pour changer la nature des matériaux

En 2026, plusieurs matériaux innovants permettent déjà d’ancrer cette logique : béton réactif au CO₂, bois lamellé-croisé, isolants biosourcés, composites à base d’algues ou de chanvre.

Ces matériaux stockent du carbone dès la production. Un mètre cube de bois lamellé croisé peut ainsi piéger plus d’une tonne de CO₂ sur 50 ans.

L’explosion du béton réactif

Des start-up comme CarbonCure, Solidia ou CarbiCrete déploient à grande échelle des bétons capables de capturer du CO₂ durant la phase de durcissement. Le principe est simple : remplacer l’eau ou le ciment classique par un injecteur de CO₂ capté industriellement.

Résultat : jusqu’à 150 kg de CO₂ stockés par m³, et une réduction nette des émissions globales du chantier. Ces bétons sont déjà utilisés dans des bâtiments commerciaux aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas.

Le bois de construction revalorisé

En France, en Scandinavie et au Japon, les projets de tours en bois multiplient les expérimentations. Le bois massif, à condition d’être issu de forêts gérées durablement, joue un double rôle : il remplace des matériaux émetteurs (acier, béton), et il piège le carbone durant tout le cycle de vie du bâtiment.

Les immeubles R+10 ou plus en bois lamellé croisé se généralisent dans les plans climat urbains. Paris, Barcelone et Oslo imposent un minimum de biosourcé dans les permis de construire à partir de 2027.

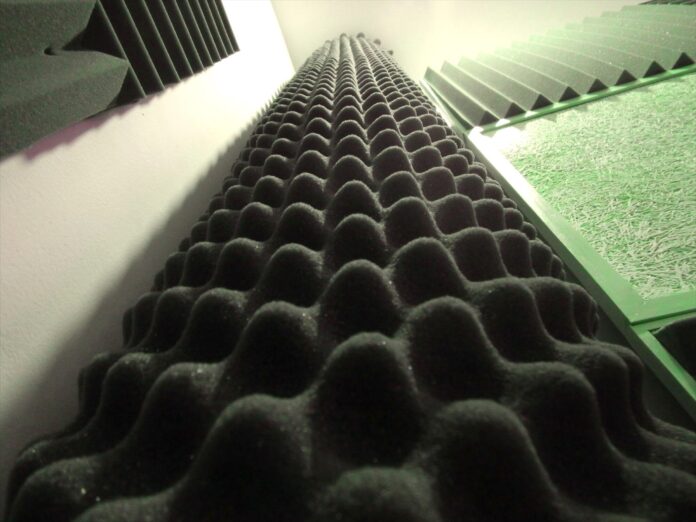

Le retour de la terre crue et des fibres

Des solutions ancestrales redeviennent centrales. La terre crue, les briques compressées ou les enduits en argile captent naturellement l’humidité et réduisent les besoins énergétiques. Combinées à des isolants en chanvre, lin, paille ou mycélium, ces techniques permettent de construire des murs “négatifs en carbone”.

L’empreinte carbone peut être inférieure à zéro, surtout en rénovation. Des projets pilotes sont en cours en Bretagne, en Suisse alémanique et en Italie du Nord.

Vers une standardisation du bilan carbone positif

En 2026, plusieurs normes apparaissent pour certifier la capacité d’un bâtiment à stocker du CO₂. Le label BBCA (bâtiment bas carbone) en France, ou le Carbon Positive Certification en Australie, imposent des calculs rigoureux du stockage net par m² construit.

Des fonds immobiliers commencent à intégrer la « valeur carbone stockée » comme critère d’évaluation patrimoniale. Cela transforme l’immobilier en actif climatique.

Extrapolation vers une filière industrielle du carbone stocké

À l’horizon 2030, l’industrie de la construction pourrait devenir un acteur majeur de la séquestration carbone. Des entreprises comme Saint-Gobain, Holcim ou Vinci investissent déjà dans des filières de matériaux “carbone négatif”.

Dans certains scénarios, la construction annuelle en Europe pourrait stocker jusqu’à 50 millions de tonnes de CO₂ par an – l’équivalent des émissions d’un pays comme la Suède.

Mais pour cela, il faudra des incitations claires : fiscalité carbone inversée, subventions à l’innovation, obligation de quota carbone capté dans les projets publics.

Le défi de la traçabilité et de la durabilité

Reste un défi central : garantir la stabilité du stockage. Un matériau biosourcé qui brûle ou se dégrade relâche son carbone. Il faut donc intégrer des durées de vie, des protocoles de surveillance, et des dispositifs anti-incendie spécifiques.

L’Europe planche sur une norme “CO₂ encapsulé certifié”, afin d’éviter les effets d’annonce sans preuve scientifique.

Puits de carbone bâtis 2026 une mutation de fond

Construire pour capter le carbone n’est plus une utopie. C’est une mutation technique, écologique et financière de tout un secteur. Loin d’être marginale, elle redessine les villes, les matériaux et les chaînes de valeur.

Voir aussi: Architecture et construction 2025 une révolution durable et technologique

En 2026, les puits de carbone bâtis sortent de l’expérimentation. Ils deviennent une brique essentielle de la stratégie climat.